Tras los pasos de Hrabal en Praga

El taxista que me recoge en la terminal 2 del antiguo Ruzyne –ahora Václav Havel– se llama Zdeněk. Solo Zdeněk, me dice cuando le pregunto “¿Zdeněk qué más?”. No se fía de los periodistas, aunque le gusta la gente que escribe. A él también le habría gustado escribir. De joven, me cuenta, escribía poemas para una chica de Žižkov, Ludmila, de la que hace más de cuarenta años que no sabe nada.

Tras esta confesión se hace un silencio incómodo que me invita a pensar en mis cosas mientras nos vamos alejando despacio del extrarradio de Praga. Zdeněk lleva la radio puesta, pero no me había dado cuenta hasta ahora. Veo los árboles pasar como recuerdos desde la ventanilla trasera del Škoda que nos conduce al centro de la ciudad.

Pasan unos minutos y Zdeněk baja la radio y me mira a través del espejo para preguntarme: “Work?”. Y como no sé qué espera que le responda, insiste: “Tú, aquí, ¿trabajo?”. Le digo que algo así. Mitad trabajo, mitad placer. Vengo a Praga a buscar restos de Hrabal, en parte por nostalgia, pero también porque me han encargado escribir una nota sobre él.

“¡Hrabal!”, dice, “yo conozco Bohumil Hrabal”. Y quiero creer que lo conoce igual que lo conozco yo, por sus libros. Porque en Chequia, más que en ningún otro lugar, Hrabal es un símbolo de algo que ya no existe y, sin embargo, quiere existir. Pero no, me aclara: “¡Yo bebo cerveza con Bohumil en mesa, conmigo!”. Le digo: ¿En serio? Y dice sí. Lo dice tres veces. Sí, sí, sí.

Y volvemos a quedarnos callados. Podría preguntarle cosas, pero sé que no sabría explicármelas en un idioma que yo entendiese. Así que le ahorro el sufrimiento. Me limito a asentir y a sonreírle agradecido a través del retrovisor. Aún quedarán unos 10 minutos de trayecto hasta el hotel, en Národní Třída.

“Conozco Hrabal el 94”, continúa Zdeněk, “twenty years”, apunta apartando las manos del volante. “Yo bebo con Hrabal una vez en mesa”. Le pregunto dónde y me dice: “U Zlatého Tygra, Tigre… ¿de oro?”. No me sorprende. Es allí donde todos lo recuerdan. Como si no saliese jamás de ese bar. Como si se hubiese pasado la vida bebiendo allí dentro, en vez de escribir. Por no quedarme en silencio, por que no piense que no me interesa su anécdota, le pregunto si pudo hablar con él, a lo que Zdeněk responde con mímica: primero niega con la cabeza y solo dice “Hrabal” antes de pasarse una cremallera imaginaria por sus gordos labios checos. “But he smiles Zdeněk”, dice satisfecho. E insiste, levantando el dedo índice: “He smiles Zdeněk”. Le sonrió. Fantástico.

Una sonrisa de Hrabal es mucho más que lo que yo espero obtener de esta visita. Y se lo explico a él con un inglés muy sencillo, como si estuviese hablando con un niño. Le cuento que necesito encontrar sus huellas recorriendo los sitios que, de algún modo, fueron importantes para él a lo largo de su vida.

“You money, I help!”, responde antes de que acabe la frase. Es mucho más listo de lo que parece. Mucho más. Es un zorro viejo. Le pregunto de cuánto dinero estamos hablando. Tres mil coronas por dos días completos, poco más de 100 euros. “Hrabal tour, for you!”, insiste. “Very special!”. Adelante, le digo. Qué diablos.

Estaciona en la puerta del hotel, lleva mi maleta a recepción y me dice: “Tomorrow, 9 o’clock!”. Y me enseña todos sus dedos menos un pulgar que esconde tras la palma de la mano, por si no sé que nine significa nueve. Me despido de él y me instalo en mi habitación. Me ducho y salgo a pasear, aprovechando que son las cinco de la tarde y aún es de día, a pesar de marzo.

Hay una estación de metro cerca del hotel, pero Praga invita a caminar más que ninguna otra ciudad. Comienza a lloviznar y luego cae un chaparrón airado que pronto vuelve a ser solo llovizna, así que no me preocupo y sigo andando hasta Mustek. Me detengo un momento a observar las fachadas mojadas de los viejos edificios de color amarillo, verde y salmón, en el agua que empieza a resbalar por sus ventanas. Y pienso para mí que le sienta bien la lluvia a Praga, como un vestido gris a una mujer triste.

Al llegar a Lazarská recuerdo que se cruza con Spálená, la calle donde Hrabal trabajó, durante los cincuenta, en el depósito de papel viejo que más tarde le serviría de inspiración para escribir “Una soledad demasiado ruidosa”. El oscuro sótano en que Haňt’a se pasaría más de treinta y cinco años prensando libros y papel viejo y siendo culto a su pesar. Y recorro la calle entera. Me imagino, igual que él, de vuelta a casa una noche cualquiera, “pasando de largo tranvías y coches y peatones, cruzando en verde sin percatarme de ello, sin topar con los postes ni con la gente”, pero sonriente porque mi cartera no está llena de libros como la suya, “libros que me expliquen cosas sobre mí que todavía desconozco”, pero sí me empieza a inundar su espíritu, que es más intenso aún que el espíritu de Praga. Y ésa es, en realidad, la única razón que me ha traído aquí.

Camino por delante de la iglesia de la Santa Trinidad, paso por delante de su vicaría y me imagino la acera agujereada y a sus gitanillas, con sus faldas turquesa y roja, sentadas junto a la zanja. Me acerco a la pared blanca y ocre de la iglesia y la toco para sentir lo mismo que pudo haber sentido Hrabal si algún día cometió el instinto blando de tocarla.

Hace tiempo que ha dejado de llover y aunque me dirigía a Mustek con la firme intención de llegar a Husova y beber cerveza en el Tigre Dorado, decido volver al hotel con esta sensación. Y eso hago.

Zdeněk y Jozef también

Al día siguiente, a las nueve en punto me encuentro a Zdeněk hablando con la recepcionista. Lleva una cazadora de cuero de los días de la Revolución de Terciopelo. Seguramente entonces estaba mucho más delgado que ahora, porque ya ni le abrocha. Su enorme barriga asoma como un huevo de dinosaurio. Éste es el hombre que me va a llevar a buscar el rastro de Hrabal por la ciudad, me digo. Y me invade una desazón que intento disimular con efusividad en cuanto me ve y me saluda.

“Good morning!”, grita escandalosamente, “¿Dormir bueno?”. Y aunque no es verdad, le digo que sí, que he dormido bueno. Y que estoy impaciente por empezar nuestra ruta. “Surprise for you”, dice. Al ver mi cara de susto, matiza: “Surprise... Good!”. Sorpresa bueno también. Genial.

Salimos a la calle. Su coche está aparcado encima de la acera. En el asiento del copiloto hay un hombre muy mayor con aspecto de indigente. Le pregunto a Zdeněk que quién es. “It’s brother-mother!”, dice. “Brother-mother Zdeněk!”, y se golpea el pecho con el puño. En su inglés comprendo que se refiere a su tío materno, lo que no comprendo aún es qué hace en el coche. “Brother-mother: Jozef”, me dice. Y aunque le saludo con amabilidad a través de la ventanilla, el viejo ni se inmuta. “No English”, lo excusa Zdeněk.

Así que ésta era la sorpresa que me tenía reservada: un día con la reencarnación de Švejk y su tío octogenario. Me siento en la parte de atrás y empezamos el viaje. Ahora no suena la radio y Zdeněk va hablando con su tío. Solo habla él. De vez en cuando, me mira a través del espejo y me sonríe con todos los dientes.

Mientras avanzamos por la ciudad, por calles empinadas que no conozco, contemplo el paisaje. La parte noble de Praga ha resistido bien el paso del tiempo. Hoy, con la luz blanca de la mañana, parece un enorme cementerio rebosante de belleza. Entiendo bien que los fantasmas decidan quedarse aquí. Dudo que exista ciudad más acogedora para ellos que la vieja Praga.

Pero nosotros nos estamos alejando de ella. Aprovecho que se queda callado un momento para preguntar a Zdeněk qué planes tenemos. Dice: “Nymburk, Kersko!”. Y me alegro, mucho, porque en ese mismo momento comprendo que no he tirado mis 3.000 coronas.

Nymburk, Kersko

La pequeña ciudad de Nymburk está a una media hora de Praga. Es tranquila y colorida y un martes cualquiera a las diez de la mañana está absolutamente desierta. Aquí empezó a abrir los ojos Hrabal a la vida. Aquí aprendió a escuchar y a contar historias, por culpa de su tío Pepin, en esta pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo.

Brother-mother Jozef nació aquí, me explica su sobrino. Aunque ahora vive con él y su madre en Praga. “Todo mundo en Poděbrady”, protesta Zdeněk. “Nadie interesa Nymburk”. Su tío Jozef nos mira con cierta lástima rayana en la indiferencia, antes de señalar con su bastón la dirección que hemos de seguir. Apunta hacia un edificio de color marrón, en lo que parece una modesta nave industrial.

Zdeněk me cuenta que ésa es la famosa destilería de cerveza de Nymburk. De ahí salieron grandes historias. Pero también hay restos importantes de la vida de Hrabal por todas partes: aquí está la escuela elemental donde estudió, y también aquí, en el diario local, publicó sus primeros poemas.

Seguimos a lo largo del sendero que transcurre junto al río Labe. Los pájaros compiten en los árboles por ver quién canta mejor y más alto. El ruido del agua nos acompaña. El olor a malta fermentada, también. Llegamos a un indicador que dice Kersko y Zdeněk me sonríe. “Surprise for you”, insiste. El viejo nos lleva la delantera. Es muy alto y sus zancadas nos dejan atrás. Kersko es un bosque. En realidad, es el bosque donde Hrabal y Pipsi acudían a refugiarse de la agitada vida social de Praga. Allí construyeron una casa, en 1965, y allí pasaron grandes temporadas escribiendo y dando de comer a sus más de veinticinco gatos.

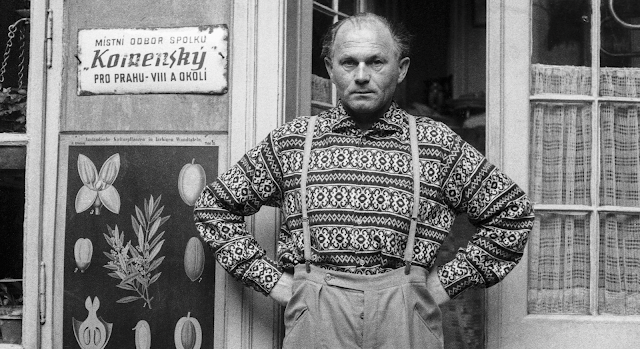

Entonces, el viejo levanta de nuevo el bastón y se ríe. Ha-ha. Dos carcajadas secas. Es todo lo que ha dicho esta mañana. Señala al fondo, una vieja cabaña, diminuta, de color blanco, detrás de una verja verde. Y apura aún más el paso. Zdeněk y yo le seguimos, con la lengua fuera. Al llegar al portal, brother-mother Jozef pronuncia una frase larga que Zdeněk traduce como le da la gana, pero muy sonriente: “Él construya casa Hrabal”. Y, para mi sorpresa, el tío se saca una foto del bolsillo interior de su chaqueta y me la muestra: está ya amarillenta, deshecha por los bordes y alguna vez estuvo doblada. Se ve a un joven alto y flaco, que podría ser él, con una carretilla llena de escombro. A su lado, una mujer saluda a cámara. Zdeněk la señala y dice: “¡Eliška!”. La mujer de Hrabal.

Le sonrío y le estrecho la mano a brother-mother Jozef y le digo: “Buen trabajo”. Zdeněk se lo traduce y esta vez sé que lo ha hecho bien porque good y work son dos palabras que domina. El tío sonríe satisfecho y vuelve a levantar el bastón, esta vez para indicarnos el camino de vuelta a la civilización.

En la ciudad nos detenemos en la destilería. Hay grandes pizarras que anuncian cervezas por tres coronas. De modo que brindamos por los Hrabal y aprovechamos también para comer algo a su salud. Por la tarde, Zdeněk se pone serio y nos lleva al lugar donde descansan los restos del culpable de nuestro viaje. Está en Hradištko, en un cementerio ínfimo. Alguien ha dejado margaritas debajo de la mano que sostiene simbólicamente su columna.

Mientras Zdeněk y su tío hablan en voz baja, yo pienso en el ataúd de roble que hay debajo de la gran losa de piedra y en la inscripción que lleva tallada: “Fábrica de cerveza de Polna”, el lugar en que sus padres se conocieron. La cerveza que yo llevo dentro no es de Polna, es Postřižiny, de Nymburk, pero yo la siento Polna en solidaridad con Bohumil.

Último día

Hoy solo ha venido Zdeněk a buscarme. Está serio, pensativo. Le pregunto si va todo bien, pero no dice nada. “¿Dónde iremos hoy?”, le consulto. “Libeň, Paris, Tygra, Bulovka”, responde. Y decido no molestarle más. Llegamos pronto al barrio de Libeň, bastante inhóspito y deprimido, y encontramos sitio para aparcar en la plaza Bohumil Hrabal. Unos metros más allá está Na Hrazi, la calle en que vivieron y Eliška y Bohumil. Empiezo a vislumbrar el famoso mural de Hrabal, los libros y los gatos. Pero es un lugar sin alma. El colorido de los muros, la belleza de su Perkeo gigante, contrasta salvajemente con lo devastada y horrible que es la zona.

En dos de las paredes del lado Este, más allá de la puerta principal, hay dos grandes textos. No me atrevo a preguntar a Zdeněk qué dicen. Sigue ausente. No es el mismo de los otros días. Le pregunto si quiere el dinero ya, si es eso, y con la mano me pide que pare. No hay mucho más que hacer allí, salvo recrearse con la apariencia de bunker naíf pro-felino del conjunto. Le digo que podemos irnos cuando quiera.

De camino al Hotel París, donde comeremos, Zdeněk se sincera: “Wife no good. Wife divorce”. Le tiendo una mano al hombro y le digo que lo siento. Pero decir que lo sientes es fácil cuando no te duele a ti. Así que lo dejo en paz, sumido en sus pensamientos. En el restaurante del hotel, en medio de toda esa majestuosidad revenida, me acuerdo de Pipsi y de Jan Ditie. Siento la urgencia de volver a leer, una vez más, “Yo serví al rey de Inglaterra”.

Caminamos hasta la taberna favorita de Hrabal, El Tigre Dorado, y Zdeněk me advierte: “No like tourists, I speak”. De modo que pongo mi mejor cara de checo y entro tras él. Es tal y como la imaginaba: un gran pasillo forrado de pino. Todo está hecho de pino: el mostrador, las mesas, los bancos... Hay cuadros con el retrato de Hrabal y, al fondo, veo los cuernos de venado bajo los que se solía sentar. Son las tres de la tarde y estamos prácticamente solos. Salimos de allí tres horas y cinco litros de cerveza después, bastante borrachos.

Conseguimos llegar a Bulovka, al hospital donde Hrabal puso fin a su dolor saltando desde su quinta planta. Y es un lugar estremecedor. Zdeněk habla con el vigilante de la garita y nos dejan pasar, como si tuviésemos aspecto de venir a visitar a algún paciente. Bajo el edificio principal, junto a las jardineras y una señal de tráfico, Zdeněk señala al cielo, luego señala al suelo, y dice: “Hrabal ploff”. Recordé las palabras de Lao-Tse que tanto le gustaba recordar: “Nacer es salir, morir es entrar”. Iba a decir que morir es saltar, pero “Hrabal ploff” tampoco está nada mal.